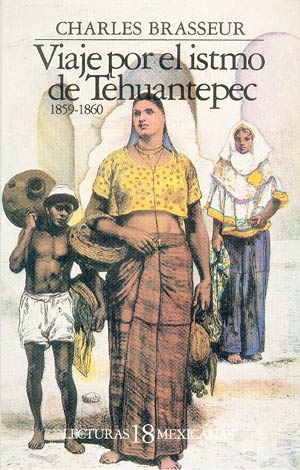

Amables lectores, en esta ocasión me permito compartirles el relato de un viajero que hace 150 años cruza por lo que hoy conocemos como Matías Romero, Oaxaca. No existía construcción alguna relacionada con el ferrocarril, es decir, las escasas vías de comunicación se reducián a veredas y caminos de bestia a través de la selva y los llanos. Es una breve reseña de una obra clásica de la etnología cuyo título es Viaje por el Istmo de Tehuantepec, escrita por el clerigo francés Charles Etienne Brasseur y publicada hacía el año de 1860.

El libro en cuestión es un ejemplar representativo del positivismo historiográfico que tuvo su auge en siglo XIX. Es la crónica de una travesía que inicia en Minatitlán, Veracruz; y culmina en las costas del océano Pacífico. La exploración fue realizada con fines de investigación histórica, geográfica y militar; de esto último es oportuno señalar que tal excursión fue ordenada y financiada a iniciativa del emperador francés Napoleón III.

De las causas que motivaron tal empresa se desprenden dos conjeturas: 1) Que desde los preparativos de esta expedición hacía 1858, los franceses ya habían decidido ocupar México y sólo era cuestión de tiempo para traer a Maximiliano de Habsburgo como emperador, lo cual ocurrió de 1863 a 1867; y 2) Se confirma la importancia geoestratégica del Istmo de Tehuantepec para una comunicación interoceánica, que serviría a los interesés militares y comerciales de las grandes potencias europeas en su afán de contener la expansión de los Estados Unidos de América. Recordemos que el proyecto de un paso transístmico no es nuevo, pues Hernán Cortés lo plantea por primera vez en su Cuarta Carta de Relación.

Es importante precisar que en la elaboración de esta versión, deliberadamente he sustituido algunas palabras para hacer más comprensible su lectura, toda vez que el texto original contiene vocablos en desuso o la traducción, a mi modesto parecer, en ocasiones emplea términos fuera de contexto. Así también, he omitido algunos parrafos que considero de poca relevancia para el contenido principal del tema en comento. Una vez hecha la aclaración y agradeciendo su comprensión, espero que el resultado sea de su agrado.

De Boca del Monte a Mogoñé.

Después de haber atravesado las aguas del río Sarabia, continuamos el recorrido por la sabana todavía durante algunas millas, ondulada y boscosa a intervalos; se deja a la izquierda la hacienda de Boca del Monte, que se encuentra apenas a una milla y media del trazado norteamericano del proyecto de las vías del ferrocarril. Pero los árboles forman ya grupos más espesos y las ondulaciones de la pradera se convierten en verdaderas colinas, en cuyos costados, cargados de hermosas sombras, corren con rapidez arroyos transparentes que van a unirse un poco más lejos al río Mogoñé, uno de los afluentes del Malatengo.

En sus oscuras profundidades descubro misteriosas bellezas de mujer que dan al paisaje un carácter cada vez más pintoresco; pero la noche proyecta ya sus sombras sobre las avenidas de la montaña en la que acabamos de entrar, y los últimos esplendores del sol se extinguen en una marea ascendente de oro y púrpura sobre las cumbres vecinas, en el momento mismo en que invocaba más ardientemente la luz para admirar los detalles.

Hacía media hora habíamos atravesado el Mogoñé; quedaba muy poco de ese corto crepúsculo que precede a la noche bajo los trópicos, como para permitirme discernir la oportuna observación de Murphy, mi guía y compañero de viaje, respecto a varios tumuli cubiertos de hierba así como el basamento piramidal de un teocalli, también en ruinas, oculto por un manto de vegetación.

Ampliar Imagen

Era el primer vestigio de la antigua civilización indígena que veía desde mi regreso a América. Le di la vuelta, a pesar de la creciente oscuridad bajo los altos árboles que nos rodeaban, mientras hacía notar a mi compañero los restos de las antiguas fortificaciones alrededor de estas ruinas. El río Pachiné que viene del suroeste a unirse con el Malatengo, corre en un amplio y profundo barranco, y baña la base de este curioso sitio, al que antaño servía de circunvalación.

Desde que atravesamos este riachuelo entramos en el territorio de San Juan Guichicovi, cuyos restos recuerdan los antiguos destinos; a mí me recuerdan los Mixes, esta nación valerosa que combatió tan largo tiempo por su independencia, enfrentando alternativamente a los Zoques chiapanecos, a los Mixtecos, a los Zapotecas y a los Aztecas; y que ha sabido guardarla casi intacta hasta hoy, a pesar de la conquista española.

Por el río Malatengo, espectáculo maravilloso en la oscuridad.

Es a este barranco al que bajamos dejando el promontorio donde se eleva la pirámide y seguimos caminando en sus profundidades, siguiendo aguas arriba las sinuosidades del río Malatengo, que atravesamos muchas veces. Se dice que aquí el paisaje presenta aspectos muy notables, pero es de noche, y tanto más oscura puesto que caminamos entre dos taludes de tierra o de roca, de los que ni siquiera puedo distinguir el color.

Ampliar Imagen

Hacemos una o dos millas en las tinieblas más compactas; no fue sino en el momento de volver a subir del barranco a la llanura que veo millones de puntos luminosos que se balancean en el espacio, tropiezan, chocan, se entrecruzan de todos los modos en el follaje, a sólo algunos pasos de nosotros, formando una iluminación fantástica de la que difícilmente se podría dar una idea; se hubieran dicho millones de fantasmas invisibles, corriendo los unos en pos de los otros no dejando ver más que el fuego de sus antorchas.

Pasaron algunos minutos antes de poder darme cuenta de la naturaleza de este espectáculo maravilloso. Serenándome reconocí la causa: parvadas de luciérnagas volaban entre los árboles que bordean el barranco, que semejaban en ese momento los bosquecillos encantados de los jardines de Armida1. Jamás había visto tantas luciérnagas reunidas a la vez, y ya se sabe que en México son de un tamaño y un brillo deslumbrante.

Desaparecieron detrás de nosotros entre los arbustos que coronan el barranco del Malatengo y momentos después llegamos a un rancho miserable, adornado con el nombre de hotel, igual que las barracas de Xuchilapan. Este era administrado por un norteamericano que se llamaba Nash, antiguo soldado de la banda de nuestro amigo Walker en Nicaragua. Después de la guerra se había ido a Guatemala, de donde había venido, ejerciendo pequeños oficios, hasta el rancho que había rentado y transformado en hotel.

(1) Ópera en la que Armida es una hermosa hechicera cuya debilidad consiste en enamorarse de hombres poderosos.

En los Llanos de Xhochiapa (Matías Romero).

Nash estaba en mangas de camisa, calzado, y tan diligente con los huéspedes, que nos ofreció una cocina infinitamente superior a la que habíamos venido degustando desde el incio de nuestra expedición. Los norteamericanos en general, consideraban a Nash un traidor por haber desertado del ejército y no lo soportaban. El interior del rancho estaba enteramente ocupado en los preparativos de la cena, pues John Hargous y algunos otros que se nos habían adelantado en la expedición, habían anunciado de nuestra llegada a Nash.

Ampliar Imagen

Varias indígenas zapotecas que formaban el harém de este sultán yanqui, trituraban el maíz sobre el metlatl o piedra para moler granos; amasaban las tortillas o galletas (¿totopos?) que ponían a cocer enseguida sobre un amplio comal montado sobre tres piedras, que hacía las veces de horno; otras mujeres freían los huevos y el pollo, mientras Nash se afanaba en prepararnos una buena sopa, con la que pretendía restablecer su relación con sus antiguos camaradas, estropeada por su deserción de las fuerzas armadas.

Dispuso su cena sobre tablas sostenidas por cajas vacías, y si la mesa no era lujosa, debo convenir que su sopa era con mucho la mejor que había probado desde Minatitlán. Pronto llegaron algunos más compañeros de viaje, algunos a caballo otros a pie. Todos participamos alegremente del festín, dentro o fuera del rancho, sin pensar más en aquél asunto menor de la traición de Nash el hotelero.

Una noche cálida de cielo estrellado en Matías Romero.

Aeso de las once el rancho se vació poco a poco. Cada uno se retiró a dormir a derecha e izquierda, al aire libre, y me quedé sólo con Murphy y Hargous quienes, después de haber intentado hacer allí su cama desistieron, no pudiendo aguantar el calor que al interior del hotel se había concentrado. Menos sensible a esta incomodidad que ellos, me regocijé de tener la cabaña para mí solo, y comenzaba a cerrar los ojos, tendido sobre las tablas con las que se había hecho la mesa dos horas antes, cuando me desperté súbitamente con el gruñido de dos o tres puercos y otros tantos perros que habían venido silenciosamente a acostarse cerca de mí.

Agréguese a esto una nube de mosquitos, que zumbaban tumultuosamente alrededor de mi cabeza, y se tendrá una idea de la clase de reposo que prometía el resguardo del rancho. Una hora bastó para hartarme. Salí con mi cobija bajo el brazo y un mosquitero, que me apresuré a levantar al aire libre, como lo habían ya hecho Hargous y Murphy. Uno de los compañeros de viaje, que todavía no se dormía, se puso a reír del chasco que me había llevado y me llevó cuatro garrochas con las que me ayudó a colocar mi pabellón.

Ampliar Imagen

Una gran hamaca de tejido indígena, en cinco o seis dobleces me sirvió de colchón y me tendí cubierto por mi cobija, con la cabeza apoyada en mi mochila como almohada. La noche estaba tranquila y serena más allá de toda expresión; una frescura suave y perfumada con emanaciones lejanas de la selva, daba a mis sentidos una languidez deliciosa que contrastaba con el aire caliente y viciado que respiraba minutos antes.

Por encima de mi cabeza miles de estrellas de oro, de un tamaño fuera de lo común, se desprendían de la bóveda celeste que, hasta en sus infinitas profundidades parecía inundada por una especie de polvo luminoso, donde mis ojos absortos buscaban incesantemente descubrir nuevas constelaciones. Esta magnificencia, con la cual nada se puede comparar en las frías regiones de nuestra Europa, me arrastraba de fantasía en fantasía; yo me transportaba a un mundo ideal, creyéndome en tiempos antiguos, donde los padres de la raza humana fundaron en Caldea la ciencia astronómica.

Bajo la gasa entreabierta de mi mosquitero mi vista descendía o remontaba alternativamente de la tierra al firmamento, perdiéndose en el punto más alto de la bóveda celeste que ofrecián las tinieblas transparentes, y daba forma a todos los caprichos de mi pensamiento. En esta contemplación deliciosa, poco a poco olvidé el cielo y la tierra, los mosquitos y el rancho de Nash: mis ojos embotados se cerraron y pronto dormía profundamente.

Hermoso paisaje del valle de Xochiapa (Matías Romero).

Me despierto con el ruido de las voces que me llaman. Ya era pleno día. El sol se elevaba sobre el horizonte en un oceáno de nubes matizadas de rosa y naranja, lanzando sus fuegos sobre las altas colinas de Cabeza de Tigre, de Guie-Vixia y de Xochiapa. Mientras Nash prepara el desayuno me apuro en asearme, y observo la región que no pude reconocer la víspera. A las seis ya estamos en marcha.

Ampliar Imagen

Al final del valle donde Nash tenía plantadas sus hortalizas, el camino sube serpenteando las faldas del monte Guiexila (Cerro del Borrego, donde se ubica Santo Domingo Petapa), siguiendo el curso del río Xochiapa, al que se considera como el principal de los afluentes del Malatengo; pero junto con los ríos encajonados del Pachiñé y los altos túmulos de los mixes, se dejan atrás los últimos vestigios de esta naturaleza vivaz, de esta espléndida vejetación donde corren, entre la riquezas exhuberantes de los trópicos, las múltiples aguas que llevan su tributo al valle del río Coatzacoalcos.

Todo cambia, todo toma un carácter distinto y más pronunciado a medida que uno se acerca a las mesetas superiores de la cordillera: el clima, la tierra, el aspecto de la vegetación y el de las montañas. El aire es seco y caliente; las rocas blancas y quebradizas aparecen a menudo a ras de la tierra grisácea y áspera, cubierta por altas hierbas marchitas que no alcanzan a fecundar los largos meses de la estación lluviosa.

Desde estas alturas se domina la inmensa sabana que ondula a lo lejos bajo nuestros pies, y la vista abarca alrededor de una multitud de escenas compuestas por bosques, cerros verdes y montañas caprichosas delineadas. Por detrás al oeste, se perciben las cumbres amenazantes de San Juan Guichicovi. Frente a la montaña de la Guacamaya se extendía a nuestros pies la llanura de Xochiapa. Es en esta cuenca desierta, ondulada por cerros escarpados y pedregosos, entrecortada por hondonadas pantanosas y barrancos, donde se forman las fuentes del río Xochiapa.

En camino a Niza Conejo.

Estos cerros así como las praderas intermedias donde pastan los rebaños de una granja vecina, llamada la Hacienda Antigua, están salpicados de aguacates y de robles verdes achaparrados que no muestran vigor más que al borde de los arroyos. Al pasar vi algunos restos de construcciones españolas y montículos de forma piramidal, que parecían haber servido antiguamente como plataforma a los edificios indígenas.

Después de haber caminado durante varias horas por la ruta directa de los norteamericanos a Tehuantepec, la dejamos a nuestra izquierda para tomar a la derecha un entronque, igualmente trazado por ellos, que se dirige a El Barrio de la Soledad, aldea de la nación Mixe, que debía ser el término de mi viaje con Murphy y los suyos.

Ampliar Imagen

Nos acercabamos cada vez más al pie de las montañas y fue por uno de los acantilados del Guiexila, que lo unen a una cadena inferior de La Majada (los cerros de roca de Lagunas), que entramos a la cuenca de Petapa. El camino sigue las laderas de una alta colina trepando por las sinuosidades de una garganta poco profunda a la cual mis compañeros de viaje dan el nombre poco gramatical de Niza Conejo. En el fondo del barranco corren las aguas del Malatengo, cuyo principal curso se forma con el río de Petapa y sus afluentes. Sus costados están tapizados por una hierba rala y seca, con algunos robles esparcidos a lo lejos, creciendo con esfuerzo en el suelo gris y pedregoso donde parecen esperar en vano la fecundación que les es necesaria.

Llegando al valle de Petapa.

Amedida que avanzamos el paisaje se vuelve más árido y más estéril. Los declives de la montaña despojados de vegetación, no ofrecen más que alguna maleza reseca, pero ni la menor sombra: cabalgamos sobre la peña desnuda y brillante; quemada bajo los cascos de nuestras monturas y nos devolvía con fuerza los rayos del sol de mediodía. Llegamos al punto más elevado de estas colinas a la hora más ardiente del día; pero íbamos a bajar a la cuenca de Petapa, y quedaban apenas una o dos millas para alcanzar El Barrio. El valle se abre delante de nosotros a poco más de un kilómetro, donde Murphy me señala una serie de lomas cubiertas por arbustos espinosos: es el sitio del pueblo.

Más allá se dibujan en un horizonte sin nubes, la silueta fantásticamente delineada de las montañas de La Banderilla y de Almoloya que cubren, al oeste y al sur, la cuenca de Petapa. Al ver desde lo alto el verdor que parece adornar el fondo del valle concibo la esperanza de encontrar allí un poco más de frecura. Pero el calor es todavía más sofocante, una atmósfera pesada y casi sin humedad se apoderó de mí entre la maleza, a donde acabábamos de bajar; algunos arroyos de agua encharcada y malsana corren penosamente bajo las zarzas, cuyo follaje delgado y sus grandes vainas oscuras dejan pasar los rayos del sol con redoblado calor.

Me consuelo, sin embargo, pues en el mismo instante escucho la campana del pueblo que toca el Angelus y cuyo timbre sublime me anuncia que llego por fin a un lugar cristiano. Es difícil imaginarse cómo este sonido, que ha arrullado nuestra infancia, emociona y aviva recuerdos al salir de las selvas y de los lugares salvajes que acababa de recorrer.

Un comentario final…

Se sabe que desde Napoleón Bonaparte, muchos de los textos que elaboraban los viajeros y exploradores franceses a través del mundo se enviaban a París en correspondencia diplomática; pero esas narraciones que hablaban de tantas maravillas, de plantas increibles, de animales monstruosos, eran en realidad mensajes cifrados. Era información precisa sobre el estado militar del país incursionado, sus recursos naturales y económicos, los mercados potenciales, las riquezas y su situación política.

Para esta entrada del blog he seleccionado fotografías relacionadas con el paisaje que domina los alrededores de nuestra querida ciudad de Matías Romero, Oaxaca; mismas que fueron capturadas desde el “Hotel Anhe Centro”, motivo por el cual deseo expresar mi gratitud al joven Anselmo Azotla por las facilidades brindadas para tal efecto.

Mi intención ha sido invitar a la imaginación a figurar el paisaje que tuvo ante sus ojos nuestro autor: Espectáculo de mil colores en forma de valle, colinas y desde luego, esos enormes y hermosos cerros que se levantan como eternos guardianes de nuestro espacio y tiempo. Saludos!

Bibliografía.

VIAJE POR EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

Charles Brasseur. 1981.

Fondo de Cultura Económica

Colección Lecturas Mexicanas

México.

______________⚜______________