El presente es uno de los más bellos relatos inspirados en nuestra madre tierra matíasromerense. Fascinantes recuerdos de un estudiante que nació y vivió aquí en nuestro querido terruño allá por los tiempos que sucedieron a la segunda guerra mundial. Trata de las costumbres y vida cotidiana en el seno de una familia de inmigrantes zapotecas. Actualmente el Doctor Solana quien nos comparte los colores y sabores de sus vivencias juveniles radica en el Estado de Durango, ha hecho su vida allá, aunque su corazón, como sus entrañables recuerdos, nunca han dejado de ser nuestros.

De repente, un día, llegó Rómulo a vivir con nosotros. El abuelo Nato le había facilitado una de las recámaras de la casa, precisamente aquella que daba al frente, hacía la calle, que además era la única que estaba desocupada.

Nuestra casa contaba con cuatro recámaras; una de ellas la ocupaban mis abuelos Nato y Beta; otra la ocupábamos mamá y yo; la tercera la tenía habilitada el abuelo como taller, pues era radiotécnico, y la cuarta era la de Rómulo.

Al principio, Rómulo el primo me cayó mal porque casi no hablaba español y para entendernos me costaba mucho trabajo, casi a señas, apenas lograba comunicarle algunas cosas. A veces estaba con nosotros la tía Julia, quien nos servía de intérprete; otras veces era el propio Nato quien hacia esa función hasta que aparecía Beta, riéndose a carcajadas por las señas que nos hacíamos, y luego me decía: «¡Ay, papá, debías aprender zapoteco!». Yo le respondía enojado: «¡Oye, abuela, quien debía aprender español es él!».

En aquellos lejanos días de la infancia y de la juventud todos los mayores tenían la costumbre de decirnos papá para todo: mira papá, oye papá, por acá papá, por allá papá, en fin, era la costumbre que yo aceptaba porque ese calificativo sólo significaba un término cariñoso. Tenía entonces doce años y, aunque estaba rodeado de la familia, en donde todos hablaban zapoteco, jamás pude hablarlo por falta de atención más que nada; si acaso entendía algunas palabras, sobre todo aquellas que significaban majaderías o insultos. Jamás pude hilvanar una frase completa como tampoco entender una plática en toda forma.

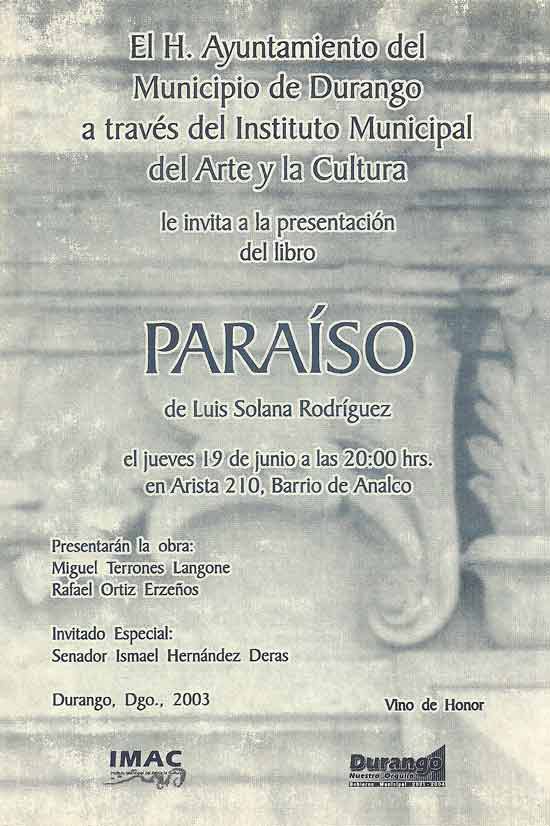

Imagen capturada en 1949.

Ampliar Imagen

Rómulo, el primo, tenía dieciocho años cuando llegó a casa, y lo supe porque el abuelo Nato lo mencionó en una ocasión en su lenguaje florido: «¡Oye, Huichi, junta a tu primo Rómulo pa’que no se aburra, el cabrón tiene apenas dieciocho años y ya quiere trabajar, pero ni español sabe!», y el abuelo, para dar énfasis a sus palabras, lanzaba un escupitajo al piso y se limpiaba la boca con el dorso de la mano. Rómulo no era mi primo consanguíneo, nos decíamos primo por costumbre; él era de Juchitán, un pueblo importante del Istmo de Tehuantepec, y como a los nacidos en aquella población se les dice juchitecos, para abreviar le decíamos «Teco».

El primo era un tipo moreno, de pelo ondulado, chaparrón y de facciones netamente indígenas; era muy fuerte, sus músculos resaltaban en su piel morena y brillante, parecía que se había dedicado a cultivar algún deporte de ésos que hacen crecer la masa muscular, y como era bastante bajo de talla, parecía un macetón ancho. Desde luego, yo me sentía seguro a su lado, aunque tiempo después, porque al principio no me juntaba con él. Era huérfano de padre y madre, y mi abuelo Nato fue quien lo bautizó antes de que sus padres murieran de una enfermedad infecciosa y muy contagiosa, porque de esa enfermedad murieron muchas gentes de ese pueblo.

En aquellas fechas yo estudiaba la educación primaria en la ciudad de México y había llegado de vacaciones a casa de mis abuelos. Así tuve la ocasión de conocerlo y convivir con él los dos largos meses de vacaciones y holganza de que disfrutábamos los escolares de entonces. Algunas semanas después me dijo en su mal español: «¿quieres coco?», entonces fuimos al patio de atrás de la casa, tomó un machete, se quitó los huaraches y se subió a una palmera de unos doce metros de altura; con su machete cortó el racimo de cocos, lo ató con el mecate que llevaba enredado en la cintura y finalmente lo bajó al piso, tiró el machete y luego bajó deslizándose por el tronco.

Ya en el suelo, con el machete desprendió un coco del racimo y, tomando el coco con la mano izquierda y con el machete en la mano derecha, le dio un tajo al coco abriéndolo sin tirar una sola gota de agua y dejando ver en su interior una masa blanca y un líquido extraordinariamente incoloro, transparente y de un olor especial que invitaba a probarlo. Desde luego que ya antes había probado el agua de coco e incluso había abierto algunos con el machete del abuelo, pero lo que había visto hacer al primo me tenía azorado, y desde entonces aprendí a admirarlo por su fortaleza y su inocencia. Una vez que nos tomamos el agua peló el coco de su cubierta blanda y, ya libre de su caparazón, partió el fruto en dos para comernos la masa blanca, tierna, exquisita.

De izquierda a derecha: Srita. Celia Malpica, Srita. No identificada, Srita Jannet Hetty, Srita. Cuca López ¿Reyes?.

Fotografía tomada hacía 1950.

Ampliar Imagen

El gusto de andar en la compañía de Rómulo se me terminó cuando se acabaron las vacaciones y no volví a verlo hasta el siguiente año, en que supliqué a mi madre que me llevara nuevamente de vacaciones a mi tierra, a la casa de mis abuelos, con el primo Rómulo, que para entonces ya trabajaba en el taller mecánico de la casa de máquinas que los ferrocarriles habían instalado en el pueblo y ahora ya no podíamos juguetear como antaño.

Una vez mi abuela Beta externó un deseo en presencia del teco. Ella dijo, hablando en zapoteco, que quería hacer unos tamales de iguana. En ese momento la abuela preparaba, junto al horno que tenía en el patio trasero, unos panes llamados marquezotes. El horno estaba en el patio posterior de la casa, la que a su vez estaba rodeada de árboles frutales entre los que predominaba el mango manila, aunque también había el sabroso mango criollo o corriente, había el arbusto de jicaco y el marañón, el limón dulce y la naranja; también el almendro, el guayabo y la papaya; un árbol de tamarindo perdido entre aquel bosque de maravilla; no faltaba el cocotero y la vaina cuyos frutos ordenadamente yacen uno al lado de otro sobre un tapete verde, encerrados en su caja de terciopelo.

La abuela había sembrado en algunos metros de ese patio una cama de gardenias que, en algún mes del año, floreaban aromas de la más pura esencia, pero en medio del sembrado de gardenias había dejado crecer, desde hacía tiempo, un árbol de guanábana de cuyo fruto el abuelo preparaba un agua fresca de la cual todos envidábamos el sabor. Nuestra casa era la segunda de la familia; años atrás ocupábamos una casa de adobe con techo de lámina metálica, pero a medida que los abuelos prosperaban basados en su trabajo, fueron construyendo la casa actual, toda de material de primera, sólida y muy bien hecha a pesar de que el abuelo la había proyectado y levantado con la ayuda de algunos albañiles.

El terreno era enorme, pues media casi una hectárea, y en él se habían sembrado los árboles frutales que con el tiempo iniciaron su producción, a veces abundante, que proporcionaba a la familia algunas ganancias. A unos cuantos metros de la casa se construyó una pileta como de seis metros cúbicos con la intención de almacenar agua que sirviera para regar el plantío, sin embargo, era tanta la lluvia que caía, que la pila la utilizó el teco para meter ahí un lagarto que quién sabe en dónde lo había agarrado. Ese pobre animal sólo sirvió de diversión a todos los chamacos que, como yo, lo visitábamos para estarlo molestando, picándole con palos, hasta que un día amaneció con la panza para arriba, muerto.

Un día Rómulo me dijo: «Huichi —nunca supe por qué me decían Huichi, y así se me quedó para siempre— acompáñame a agarrar unas iguanas». Era un día domingo en que el primo no trabajaba; mis abuelos a duras penas me dejaron ir. Las iguanas no se encontraban cerca; tampoco lejos. Era posible ir y venir toda una tarde, todo era cuestión del tiempo invertido para encontrar a los animales y agarrarlos. Había que abordar el tren rumbo a Coatzacoalcos y apearse en un poblado llamado Donají, cerca de donde nosotros vivíamos.

El tren pasó a las doce del día y llegó al mencionado Donají una y media horas después. El primo llevaba unos mecates y el machete; guardaba además, entre sus ropas, una pistola Parabellum de la cual se sentía orgulloso: «Mira, Huichi, esta pistola te la vas a llevar a México para que la mandes a pavonar, al fin que allá hay muchos negocios que se dedican a este asunto». La pistola, después de un tiempo, desapareció de la casa; no supe cómo, pero el arma se nos fue de las manos, la extraviamos o nos la robaron. Rómulo casi lloró cuando se lo dijo mi madre.

Llegamos a Donají poco tiempo después y nos bajamos de un salto porque el tren sólo aminoró la velocidad; además, Donají en ese tiempo, allá por 1945, era un pueblo sin importancia con sólo unas cuantas chozas muy humildes. Al saltar del tren Rómulo cayó sentado, por un resbalón en el zacatal que había a la orilla de la vía. Apenas se levantó, lanzó al maquinista una frase soez en zapoteco, algo así como «maquinista, ¡shini binishava!», que quiere decir algo así como «hijo del diablo». Seguramente la frase en zapoteco no es la correcta, pero es lo que recuerdo de aquellas lejanas épocas.

Atravesamos el poblado. Allá a lo lejos se apreciaba un follaje muy tupido con arbustos, enredaderas cuyas lianas se veían descender hasta el ras del suelo; árboles enormes y formaciones rocosas de gran altura que emergían de ese mar de verdor. Un sol quemante nos acompañaba, pero pudimos mitigar el ardor al refrescarnos en un arroyo que corría al lado del camino por donde íbamos. Yo me entretuve jugando con las mimosas, cuyas hojas se cerraban y abrían al contacto con mis manos. Nos atrevimos a pasar al otro lado del arroyo siguiendo su curso y, al apartar de nuestro paso algunos arbustos, aquel tímido arroyuelo se transformó en una poza de aguas claras.

En su superficie, hundiéndose un poco, danzaban unos mangos rojos colgados de sus ramas, que se mecían al ritmo del viento tibio de la tarde. Unas enormes rocas como que escondían aquel remanso de aguas profundas y nos invitaban a meternos y a refrescarnos, sin embargo, como el tiempo se nos venía encima, Rómulo prefirió seguir en busca de las iguanas.

Ampliar Imagen

Mientras caminábamos por un angosto sendero el primo no dejaba de hablar. Me contaba de su vida en Juchitán y de cómo se la vio difícil a partir de la muerte de sus padres hasta que papá Nato lo trajo a casa; me contó que tenía un hermano llamado José que estaba con unos parientes lejanos, pero que Nato ya lo había mandado traer. En realidad yo no conocí al hermano de Rómulo porque, según supe después, él no aceptó vivir en compañía nuestra.

Después de caminar como dos horas entre arroyuelos, arbustos, moscos y el cantar de pájaros en medio de un calor húmedo, al fin llegamos al lugar en que supuestamente encontraríamos a las iguanas. Rómulo me dijo: «Mira, Huichi, allá arriba, entre las piedras, están las iguanas; yo ya he venido antes por aquí, las he visto, a veces se suben a los árboles pero nunca encontrarás iguanas que caminen en el suelo, siempre andan en alturas. Tú quédate aquí y en cuanto agarre una te la aviento para que la cuides». Me dejó al pie de una roca que hacía juego con el gran conjunto de las grandes piedras que ahí estaban.

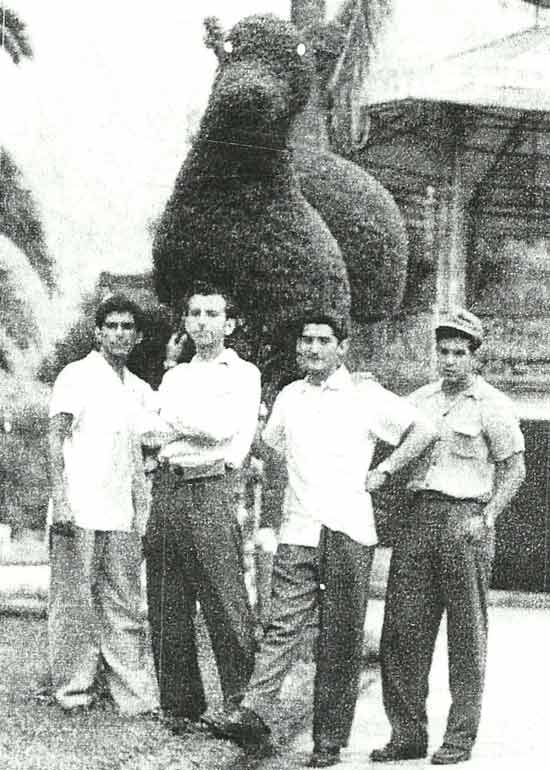

De izq. a der.: Joaquín Montiel González, Antonio Montiel González, Luis Solana Rodríguez, Alfonso Escobar.

El lugar en que me encontraba era un lugar fresco, cubierto con zacate muy verde como si acabara de llover, y es que la roca cubierta de grandes colgajos de musgo exudaba humedad que luego dejaba caer en delgados hilos de agua que en su base habían formado una pequeña laguna. Me acomodé como mejor pude en aquel lugar, me quité la camisa y me senté en una piedra en lo más sombreado, a esperar pacientemente que cayera la primera iguana. El teco se subió al árbol más alto para, desde su atalaya localizar a los animales.

Tuvo suerte, porque las encontró en poco tiempo, bajó del árbol y luego se subió a la gran roca. No tardó mucho en caer de las alturas el primer animalejo atado de los miembros y del hocico; yo lo agarré de la áspera cola y la deposité en el lugar con más sol, pues me habían dicho que en el sol las iguanas se quedan quietas. Esto lo confirme, aunque no me quedó muy claro si la quietud se debía al Sol o a que estaban amarradas.

Ampliar Imagen

El primo no tardó más de dos horas en agarrar cinco iguanas, una de ellas muy grande; las juntó y las ató a todas de manera de poder cargarlas colgando del hombro. El camino de regreso fue en sentido contrario, pues en lugar de dirigirnos hacia las vías del tren caminamos hacia el poniente, hacia la carretera transístmica que entonces estaba en construcción pero que ya permitía el paso de camiones que venían de Acayucan, en el estado de Veracruz, a pesar de la terracería que en algunos lugares dificultaba el tránsito.

Caminamos como hora y media entre hilos de agua que corrían serpenteando entre las piedras del camino; plantas floreadas abundaban por todos lados alegrando la vista y llenando el ambiente de un sutil pero exquisito aroma; en el cielo, parvadas de pericos ensordecían y allá, más adelante, se escuchaban las chicharras, cuando una inesperada llovizna nos obligó a guarecernos bajo una palma de coyol. Al fin llegamos a la orilla del aquel camino terroso y ancho, que seguramente con el tiempo sería una carretera importante, pensé.

Esperamos un buen rato el camión y al fin, a la distancia, apareció. Cansados, nos montamos en el viejo vehículo y yo creí que no nos iban a dejar viajar por las iguanas que traíamos, pero al deslizarnos por el pasillo del vehículo, entre los asientos, me di cuenta que, así como nosotros, viajaban otras personas, indígenas zapotecas, mareños y otros, llevando cerdos, gallinas y hasta un perro.

Imagen capturada en 2014 a la edad de 82 años.

Las iguanas permanecieron atadas unos tres días y, al fin, mi abuela inició los preparativos que al fin nos llevarían a comer los famosos tamales oaxaqueños de iguana. A Rómulo correspondió despellejar a los animales: les quitó la piel, luego las abrió por el vientre y les extrajo las vísceras tirándolas a una vasija; a los cuerpos los lavó con agua corriente y les cortó la cabeza y las extremidades; el resto de los cuerpos fueron trozados en pedazos de acuerdo a como mi abuela le decía; esos trozos fueron hervidos y luego fritos en manteca de cerdo. Beta ya tenía preparados todos los demás ingredientes y materiales, entre ellos las hojas de plátano recortadas en pedazos de treinta y cinco centímetros de lado, perfectamente bien lavadas luego hervidas en agua, masa de maíz y el mole negro oaxaqueño.

La abuela tomaba cada pedazo de hoja de plátano y por una de sus caras le untaba un poco de manteca de cerdo, ponía la masa y encima de ésta ponía el mole, y en medio del mole la carne de iguana, a veces con todo y hueso. Finalmente hacía el envoltorio en forma cuadrada y atado con tiras de las mismas hojas de plátano, luego metía los tamales en un bote de hoja de lámina a cocer a base de vapor. Después de algún tiempo todo estaba listo para ser comido o para sacar a la venta, según la abuela dispusiera. El mismo procedimiento se sigue cuando los tamales se hacen con carne de pollo o de cerdo; realmente la iguana, cocida de esa forma, sabe a pollo.

Yo esperaba al primo con ansiedad para ver qué era lo que me traía de nuevo o a dónde iríamos, y cuando lo veía venir por la loma antes de la casa, yo corría veloz a su encuentro para caminar juntos un buen trecho del camino y venir platicando. Él a veces me preguntaba que cómo era México y me juraba que algún día nos visitaría en la capital, y yo le platicaba de mi escuela, en donde estaba internado.

Al llegar a casa yo lo esperaba hasta que terminaba de asearse, pues venía lleno de aceite y grasa de las máquinas en donde trabajaba; luego nos sentábamos a comer al lado de mis abuelos Nato y Beta, de la tía Julia y de algún otro familiar que llegaba o de mi madre cuando estaba con nosotros. Ahí en la mesa nunca faltaba el caldo de res, y éste era servido muy caliente, casi hirviendo, pues así le gustaba a Nato, a pesar del calor ambiental característico de mi pueblo.

Un sábado el primo me dijo: «Oye, Huichi, ¿quieres ir a cazar conejos?», y siguió: «Iremos hoy en la noche porque hay luna llena, y vamos a llevar una lámpara cada uno para iluminar el terreno y localizar a los animales; es un cañal que hay cerca de la casa de don Chico. Mira, primo, ponte las botas que tienes de la escuela y una camisa de manga larga, un poco gruesa, porque las hojas de las cañas cortan y, como hay muchos conejos, las víboras salen a comer de noche y hay que ir preparados por si las dudas». Aunque confieso que sentí miedo por lo de las víboras, no perdí el ánimo.

Como a eso de las diez de la noche partimos al cañal, que no estaba lejos de nuestra casa, acaso unos tres kilómetros. Rómulo llevaba una gorra de beisbolista con una lámpara de pilas atada a su cabeza con la que alumbraba por donde iba. Ahí me di cuenta que llevaba huaraches y le comenté sorprendido: «¡Primo, tú llevas huaraches, ten mucho cuidado!». Me respondió con un susurro imperativo: «¡Cállate!, los animales están por aquí».

Ampliar Imagen

Él llevaba la retrocarga lista para disparar; yo iba detrás, también con una lámpara en mi cabeza y un morral para meter ahí los conejos muertos. Meterse al cañal a esas horas de la noche, y saber que te puedes topar con una serpiente y luego con el fino ruido que hacen las largas hojas de la caña cuando pasas entre ellas, da una sensación especial, desconocida, de miedo. Las hojas de la caña, cuando se mueven por el viento o por algo que las agita, al tocarse unas con otras, como que se frotan y emiten un tenue y característico sonido, un siseo continuo que te apaga otros ruidos, como, por ejemplo, el cascabeleo de un crótalo.

Resulta que atravesamos todo el cañal sin encontrar un solo conejo ni una sola serpiente, pero adelante del cañal se extendía una llanura, un pastizal en donde sí encontramos conejos. Aquella noche el primo mató a cuatro animalitos que después fueron preparados y comidos por los miembros de la familia. Al terminar las vacaciones y regresar a la capital del país a proseguir mis estudios, fui inscrito en una escuela secundaria y, posteriormente, por situaciones diversas, ya no me fue posible regresar a mi tierra hasta nueve años después, con motivo de la muerte de mi abuela Beta.

En esa triste ocasión me encontré con familiares a los que hacía muchos años no veía y que habían venido de diferentes lugares a acompañarnos en nuestra pena. El primo Rómulo estaba ahí con su esposa y su pequeño hijo, apenas de brazos, que indudablemente le alegraba la vida. Al acercarme a él, le dije susurrándole al oído: «Oye, primo, ya tienes quién te acompañe a tus cacerías». Él se acercó a mí y en medio de un abrazo de dolor me dijo: «¡Huichi, Huichi!».

No volví a ver a Rómulo hasta muchos años después, en ocasión de su muerte, y estando frente a su ataúd recordé aquellos días del agua de coco, de las iguanas y de las cacerías; de la Parabellum, de nuestras pláticas y aventuras, y estaba a punto de anegar mis ojos con lágrimas de recuerdos cuando sentí una mano fuerte, áspera, que asía la mía con emoción; luego escuché una voz que me reconocía con un «¡tío Huichi!». Era el teco chico, su hijo.

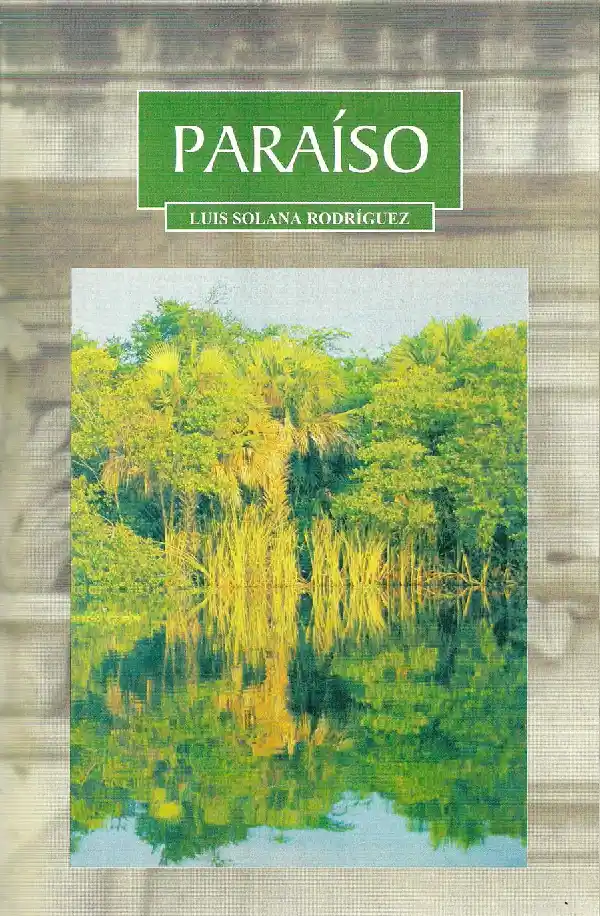

Nuestro paisano y amigo, autor de estas nostalgias, doctor Luis Solana Rodríguez radica en el Estado de Durango desde 1961. Nos platica que sus abuelos llegaron a vivir a Matías Romero hacía el año de 1925 en el terreno que se encuentra ubicado frente a la Escuela Secundaria para Trabajadores, al lado del actual Colegio Guadalupe. Su abuela doña Roberta Santiago Martínez estableció un pequeño negocio en el mercado antigüo dedicado a la venta de accesorios y ropa infantíl.

Tiempo después su señor padre don Raúl Solana se dedicó al comercio estableciendo un negocio de ropa y enséres domésticos denominado «El Pañuelo», mismo que se encontraba sobre la Av. 16 de Septiembre. Nos confiesa el doctor Solana la situación familiar que determinó el futuro de su vida…

“

Yo estuve en Matías hasta los seis años de edad en que mi madre emigró a la ciudad de México llevándome con ella, el motivo de alejarnos de nuestra población natal fue el interés de mi madre de que yo estudiara la carrera de medicina, y así pasé de la educación primaria en una escuela militar a una secundaria particular, y luego a la preparatoria y finalmente a la escuela de medicina de la UNAM.

“Sin embargo mi alejamiento de mi pueblo fue temporal porque en periodos vacacionales escolares visitaba a mis abuelos permaneciendo con ellos hasta dos a tres meses. Durante estos periodos establecí una buena amistad que hasta ahora perdura con la familia Montiel, especialmente con el ahora Ingeniero Antonio Montiél y su hermano Joaquin Montiel, con Gilberto Gallardo y su hermana Ruth Gallardo, con José Gómez Caba, ahora reconocido médico, con Fausto Villalobos y sus hermanas Ribi y Delta, con las hermanitas Hetty Malpica, con el primo Julio Esponda reconocido político oaxaqueño y otros jóvenes cuyos nombres no recuerdo.

Amigas, amigos, me siento afortunado de que el doctor Solana haya hecho llegar a este nuestro Blog el exquisito libro en comento, pues como bien describe en su solapa, está impregnado de Relatos que son paisajes y costumbres; anécdotas y recuerdos de la oaxaqueña tierra natal, un lugar que es, entre todos, el más parecido al paraíso. En suma, la obra de nuestro autor es el testimonio de un matiasromerense que declara su eterno amor a nuestro terruño. Hago votos por que algún día no muy lejano nuestro paisano doctor Solana visite esta su primera morada, donde siempre lo esperamos.

Al tiempo que disfrutaba la lectura de estas añoranzas vino a mi mente un bello poema, espero les guste tanto como a mí:

Vago… e invito a vagar a mi alma.

Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra

para ver cómo crece la hierba del estío.

Las casas y los aposentos están cargados de perfumes,

los estantes y los armarios están cargados de perfumes.

Aspiro y me complazco en su fragancia,

siento su influjo enervador,

pero me rebelo… Me rebelo y me escapo.

¿Soy yo un asombro?

¿Es un asombro la luz del día?

¿Es un asombro la primera estrella escarlata que luce entre las ramas?

¿Asombro yo más que ellas?

Voy a decirte algo en secreto.

Es la hora de las grandes confidencias,

de decir grandes cosas al oído.

No se las diría a cualquiera,

pero a ti sí te las digo. Escucha:

Soy el poeta del cuerpo

y el poeta del alma.

Los placeres del cielo son míos

y los tormentos del infierno también.

¡Oh, espacio y tiempo infinitos!

Ahora veo que es verdad lo que yo imaginaba,

lo que yo soñaba despierto en mi lecho solitario,

tumbado en la hierba,

o vagando sobre la arena de la playa bajo las pálidas

estrellas de la aurora.

Apenas sabrás quién soy ni qué significo.

Si no me encuentras en seguida,

no te desanimes;

si no estoy en aquel sitio,

búscame en otro.

Te espero…,

en algún sitio… estoy esperándote.

Canto a mí mismo.

Walt Whitman

Fragmentos.

______________⚜______________